パーキンソン病は、運動機能に影響を及ぼす神経難病のひとつです。手足の震えや筋肉のこわばり、歩行障害などが特徴的な症状として現れます。現在の医学では根本的な治療法が確立されていないため、病気とうまく付き合いながら日常生活の質を向上させることが重要です。

当院では、パーキンソン病そのものの治療ではなく、病気によって引き起こされる「二次的な運動機能障害」の改善に取り組んでいます。本記事では、パーキンソン病の症状や当院でのサポート内容について詳しくご紹介します。

パーキンソン病とは?

パーキンソン病は、脳の「黒質(こくしつ)」という部分の神経細胞が徐々に減少し、ドーパミンという神経伝達物質が不足することで発症します。

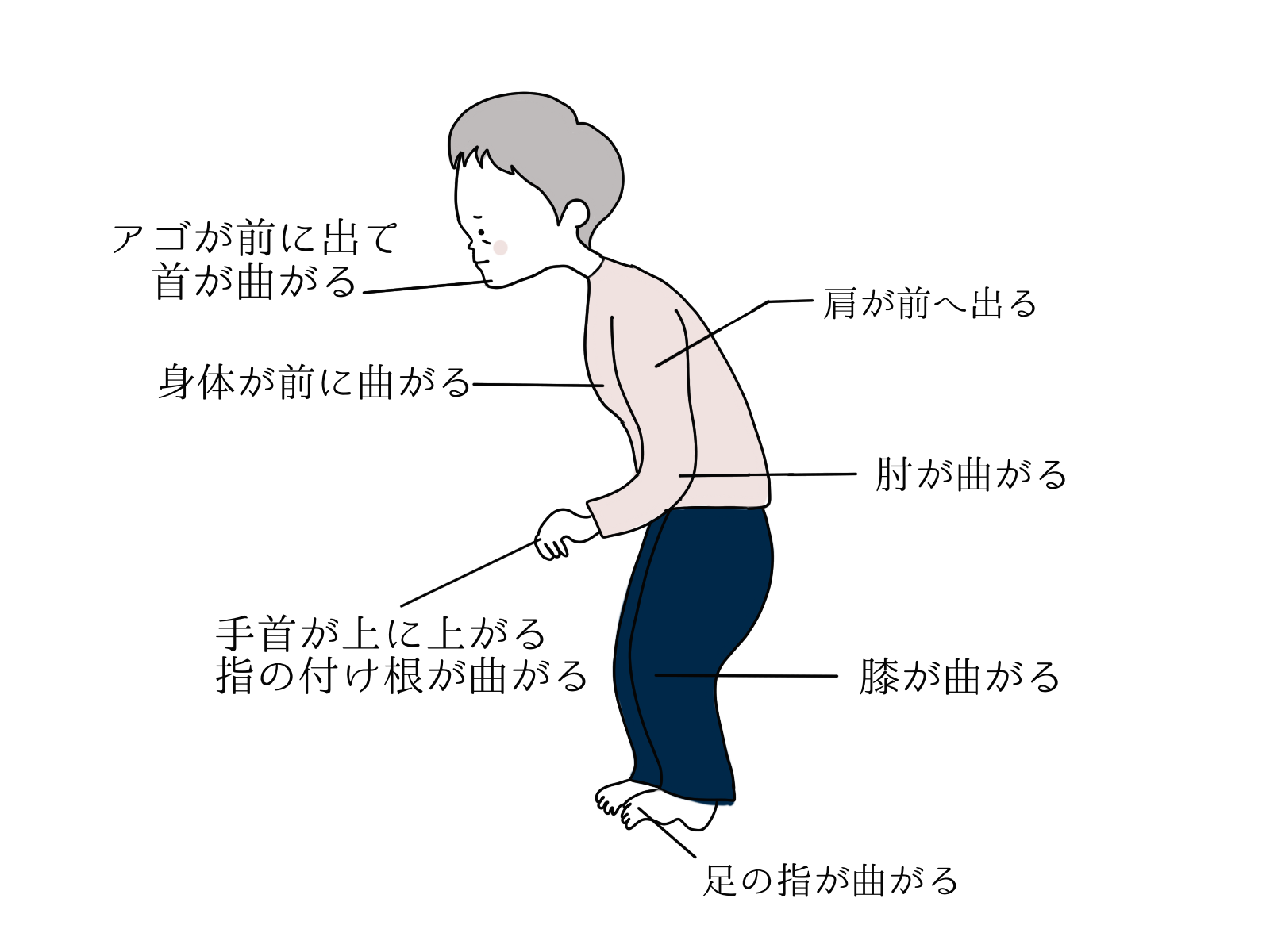

ドーパミンは、運動の指令をスムーズに伝える役割を持っています。そのため、ドーパミンが不足すると、以下のような症状が現れます。

✅ 手足の震え(振戦)

✅ 筋肉のこわばり(筋強剛)

✅ 動作が遅くなる(寡動・無動)

✅ 歩行障害(すくみ足、小刻み歩行)

✅ バランス能力の低下

これらの症状が進行すると、姿勢が崩れやすくなり、転倒のリスクも高まります。特に「前かがみの姿勢」が続くことで、腰痛を引き起こしやすくなるのも特徴のひとつです。実際に、パーキンソン病の患者さんの約6~7割が腰痛を経験するといわれています。

当院でのサポート内容

当院では、パーキンソン病に伴う運動機能障害の改善を目的に、以下の施術・リハビリを行っています。

1. 徒手療法による筋肉のこわばり改善

手技を用いて、体幹から下肢にかけて施術を行い、筋肉の緊張をほぐします。これにより、動作のしやすさや姿勢の安定を図ります。

2. ストレッチ・トレーニングによる関節の可動域向上

関節の動きをスムーズにすることで、歩行や姿勢のバランスを改善します。

3. 高周波EMSを活用した筋力トレーニング

電気刺激を用いて筋力を強化し、立位姿勢や歩行の安定性を高めます。

日常生活で意識したい運動習慣

パーキンソン病と向き合いながら生活の質を維持するためには、適度な運動が大切です。

🌟 大きく体を動かすことを意識する

- 大股で歩く(小刻み歩行を防ぐ)

- 腕を大きく振る(肩や肘の可動域を広げる)

🌟 バランス能力を鍛える

- 壁や手すりを支えにしながら片足立ち

- 足を前後に大きく動かすストレッチ

これらの運動を無理のない範囲で続けることが、症状の進行を遅らせるポイントです。

まとめ:パーキンソン病と前向きに向き合うために

パーキンソン病は中枢神経の問題によって引き起こされる病気ですが、適切な治療やリハビリ、運動を取り入れることで、日常生活の質を向上させることができます。

当院では、患者さん一人ひとりの状態に合わせた施術や運動指導を行い、少しでも快適に過ごせるようサポートしています。

「できること」を少しずつ積み重ねながら、一緒に前向きに取り組んでいきましょう。

お困りのことがあれば、お気軽に当院までご相談ください。

コメント